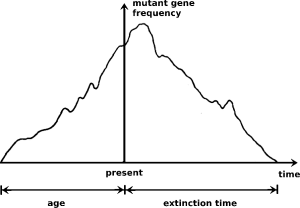

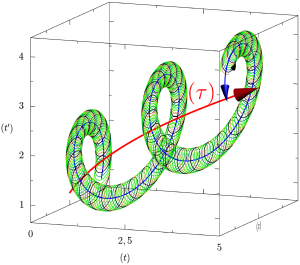

Cette thèse se place dans le contexte d’une démarche théorique en biologie, s’inspirant, sans toutefois s’y réduire, des méthodes d’objectivation utilisées en physique. Pour cela, nous rapportons les possibles symétries et invariants biologiques sous forme de “lois d’échelles” empiriques (allométrie et fractales en particulier), ainsi que la variabilité associée. Nous abordons ensuite plusieurs aspects du temps biologique. Nous considérons une dimension temporelle supplémentaire, correspondant à l’autonomie de certains rythmes biologiques. Nous développons aussi une approche de la protension, comme principe d’organisation locale de la temporalité biologique.

La notion de symétrie ayant un statut fondationel pour les théories physiques, nous interrogeons ensuite leur rôles en biologie. Partant de la notion de criticité étendue, nous proposons que la dynamique du vivant soit régie par une omniprésence des changements de symétries, constituant dès lors une historicité irréductible et conférant un statut théorique particulier à l’object et à la mesure en biologie. Nous appréhendons aussi la notion d’anti-entropie comme mesure d’un potentiel de variabilité.

Nous nous intéressons ensuite à la question des niveaux d’organisation, par deux voies complémentaires. Nous l’abordons dans un premier temps par la notion de clôture organisationnelle. Ensuite nous la considérons comme associée à des singularités fortes, telles que dans les situations critiques. Enfin, nous esquissons un schème opératoriel de l’unité de l’organisme, qui combine un grand nombre des aspects préalablement exposés.

Abstract

Cette thèse se place dans le contexte d’une démarche théorique en biologie, s’inspirant, sans toutefois s’y réduire, des méthodes d’objectivation utilisées en physique. Pour cela, nous rapportons les possibles symétries et invariants biologiques sous forme de “lois d’échelles” empiriques (allométrie et fractales en particulier), ainsi que la variabilité associée. Nous abordons ensuite plusieurs aspects du temps biologique. Nous considérons une dimension temporelle supplémentaire, correspondant à l’autonomie de certains rythmes biologiques. Nous développons aussi une approche de la protension, comme principe d’organisation locale de la temporalité biologique.

La notion de symétrie ayant un statut fondationel pour les théories physiques, nous interrogeons ensuite leur rôles en biologie. Partant de la notion de criticité étendue, nous proposons que la dynamique du vivant soit régie par une omniprésence des changements de symétries, constituant dès lors une historicité irréductible et conférant un statut théorique particulier à l’object et à la mesure en biologie. Nous appréhendons aussi la notion d’anti-entropie comme mesure d’un potentiel de variabilité.

Nous nous intéressons ensuite à la question des niveaux d’organisation, par deux voies complémentaires. Nous l’abordons dans un premier temps par la notion de clôture organisationnelle. Ensuite nous la considérons comme associée à des singularités fortes, telles que dans les situations critiques. Enfin, nous esquissons un schème opératoriel de l’unité de l’organisme, qui combine un grand nombre des aspects préalablement exposés.

Keywords: criticité, symmétries, historicité, variabilité, temps biologique, organisms, mesure, renormalization